営業や人間関係において、「話し方が9割」と言われるほど、言葉の選び方は重要です。

あなたも「営業トークがうまくいかない」「会話が続かずに沈黙が怖い」「相手の反応が薄く、距離を縮められない」と悩んだことはありませんか?

どれだけ素晴らしい商品やサービスを持っていても、相手に伝わらなければ意味がありません。

そんな悩みを解決するために、営業の世界では「さしすせそ」という会話の黄金ルールが使われています。

スポンサーリンク

これは、相手の自己重要感を高め、信頼関係を築くための最もシンプルかつ効果的なテクニックです。

実際、「銀座のホステス」さんのように、一流のコミュニケーターたちはこの技術を駆使し、わずか数分で相手の心をつかんでいます。

また、「さしすせそ」だけでなく、言葉遊びも含んだ「営業トーク たちつてと」「営業トーク はひふへほ」「営業トーク まみむめも」といった、面白い洗練されたトークスクリプトもあります。これらを使いこなすことで、初対面の相手ともスムーズに関係を築き、商談の成功率を飛躍的に高めることができます。

しかし、ただ「さしすせそ」を使えばいいというわけではありません。

使い方を間違えると、「軽すぎる」「わざとらしい」と逆効果になることも。さらには、会話の三大タブーを知らずに地雷を踏んでしまい、「禁断の自爆トーク」をしてしまうリスクもあります。

本記事では、営業トーク「さしすせそ」の心理学的効果、人間関係を円滑にする具体的なテクニック、さらに成功・失敗事例まで徹底解説します。 もちろん、「男性を喜ばせるさしすせそ」「女性を喜ばせるさしすせそ」など、ターゲットに応じた使い分けも紹介。

もしあなたが「営業トークを極めて、もっと売上成果を出したい」「ビジネスや日常の人間関係をスムーズにしたい」と思うなら、この機会にぜひ本記事を最後まで読んでみてください。

それでは、本文をどうぞ。

- 営業トーク「さしすせそ」の本当の意味と、その効果を理解できる

- 銀座のホステスが実践する「さしすせそ雑談力」を営業に応用する方法がわかる

- 営業の成功率を高める「たちつてと」「はひふへほ」などの応用テクニックが学べる

- 営業トークの成功・失敗事例を通して、効果的な使い方と避けるべきポイントを知ることができる

営業トーク 「さしすせそ」とは何か?その人間関係の禁断の秘密

- 営業トーク「さしすせそ」 心理学が生む説得力と人間関係禁断の秘密

- 人間関係の修羅場「銀座のホステス」さんに学ぶ「さしすせそ雑談力」

- 営業トーク 最初のつかみで好印象UP 会話の前提条件と営業以前の考え方

- 営業「たちつてと」 営業「はひふへほ」 営業「まみむめも」

- 軽いやりとりが際立つ営業トーク「はひふへほ」

営業トーク「さしすせそ」 心理学が生む説得力と人間関係禁断の秘密

営業トークの「さしすせそ」は、単に相槌や褒め言葉として機械的に使われがちです。

しかし、心理学の観点から見ると「さしすせそ」には、人の心を開かせる深い力が秘められています。あえて言葉をうのみにせず、相手の気持ちに寄り添いながら活用することで、人間関係をより強固にし、説得力を高めることができるでしょう。

「さしすせそ」で生まれる“安心感”はどう作られる?

「さしすせそ」は、相手への肯定的な反応を自然に引き出します。

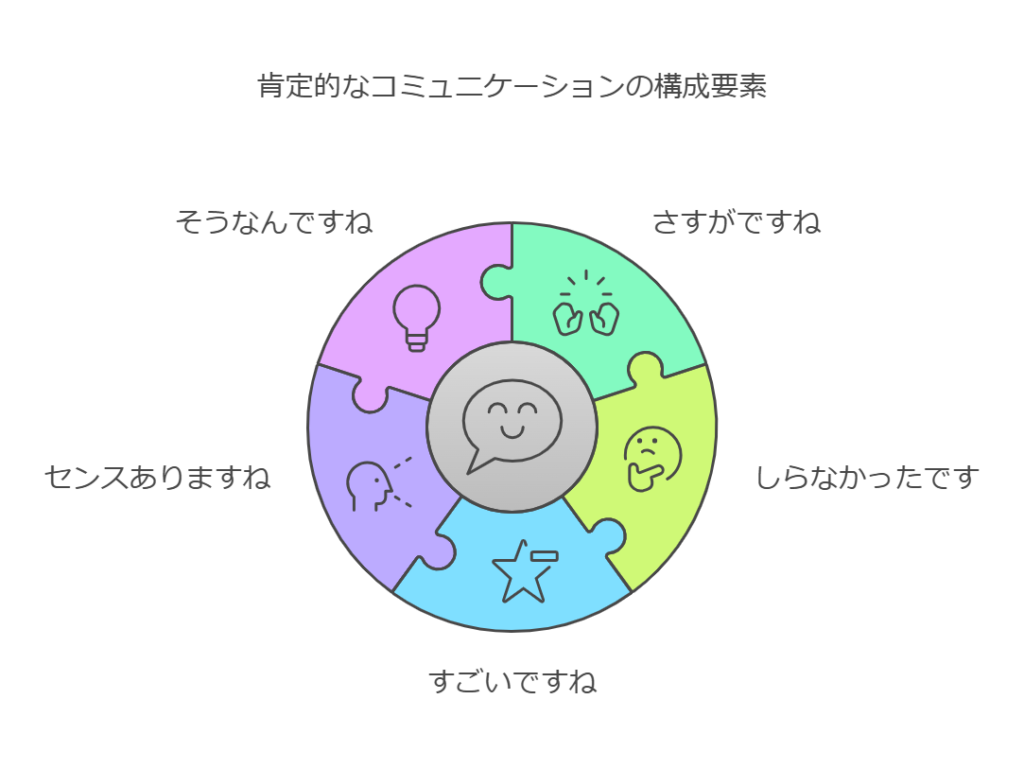

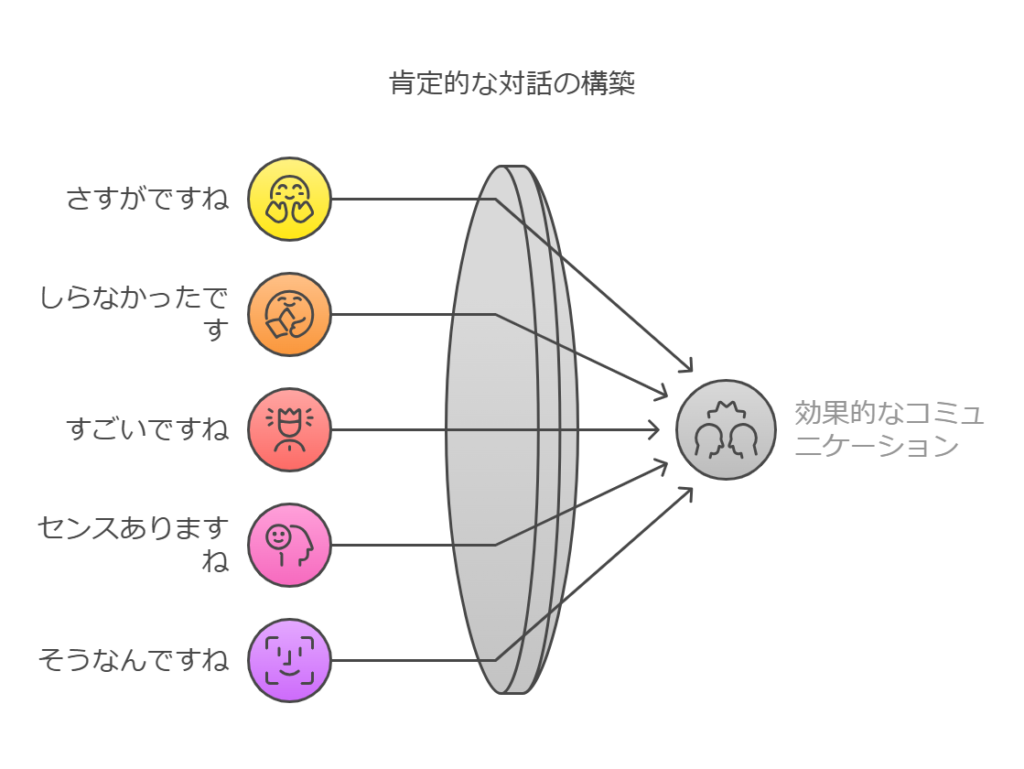

さしすせそ→「さすがですね(最高ですね)」「知らなかったです(信じられないです)」「すごいですね」「センスありますね」「そうなんですね」(頭文字をとって、さしすせそ。)

といったフレーズは、相手が持つプライドをほどよくくすぐりながら、“自分は認められている”という安心感、自己重要感をもたらすのです。

たとえば、スポーツ選手が試合後に「今日は最高のプレーでしたね」とか「こんな技術があるなんてびっくりしました!」と声をかけられると、それだけで疲れが吹き飛ぶような気持ちになるでしょう。日常の商談や雑談でも、こうした安心感によって相手が話しやすくなり、深い情報や本音を引き出しやすくなるのです。

心理学が後押しする“肯定”と“自己開示”の不思議

心理学には、

「肯定されると、人は、相手に心を許しやすい」という原則

があります。

たとえば、初対面の相手に「すごくお洒落ですね」「その意見に共感します」などと称賛されると、相手がこちらに対して“味方”だと感じ、本心を話しやすくなるのです。これを“自己開示の連鎖”と呼ぶこともあります。

つまり、相手が少し心を開くとこちらも安心して打ち解けやすくなり、それによって商談や提案がスムーズに進む。まさに心理的な相乗効果が生まれるわけです。

人間関係に潜む“禁断の秘密”とは?

人は「すごい」「知らなかった」などの一見ポジティブな言葉でも、言われ続けると裏に下心があるのではと疑うことがあります。

特にビジネスの場面では、過剰な褒め言葉が利害関係に基づくのではと勘ぐられやすいのです。そこで重要になるのが、“さしすせそ”を必要以上に乱用しないこと。

むやみに褒めすぎると「わざとらしい」と感じられる恐れがあります。

あくまで自然に、相手が本当に喜ぶタイミングを見計らって使うことが大切です。もし距離を縮めたい相手に対して、とても小さな事柄でも「そうなんですね、面白いです!」と素直な感情をのせて伝えると、わざとらしさなく良好な人間関係を築きやすくなります。

実践的アプローチ:心のドアを開くひと工夫

たとえば、週末の趣味を雑談で聞く際にも「そんなに詳しいんですか、さすがです!」と褒めたあと、

「どうしてそこまでこの趣味が大好きになったのですか?」と興味を示す問い

を投げかけるのがおすすめです。

実はこの「褒め+質問」の組み合わせが、相手の心をより強く動かします。少し昔の心理学実験で、「相手に興味を持つ質問を続けると、より深い好意や信頼が生まれやすい」という結果が確認されています。人間は“褒めてもらったうえで、さらに自分の話を聞きたいと、相手から求められることで、自尊心や自己重要感が満たされ、楽しくなるのです。

要するに、営業トークの「さしすせそ」を使うときこそ、相手の心情に寄り添う心理学を踏まえれば、より強力な説得力を手にできます。同時に、お互いが話していてストレスを感じにくくなるのも大きな利点です。

ほんの少し言葉を気遣うだけで、雑談が生き生きと盛り上がり、商談や交渉の成功率も高まるはずです。

人間関係の修羅場「銀座のホステス」さんに学ぶ「さしすせそ雑談力」

💜すみれのクリームソーダ💜

— まちゅん侍🐷 (@kipipippi) May 4, 2024

銀座のbar十誡にて

淑女達にこそ許されし愉悦

菫のリキュールを使った

麗しき秘密のような

クリームソーダをいただいて

春の終いといたします

指交わす 貴女と私 菫花#俳句 pic.twitter.com/SS7qyns8c7

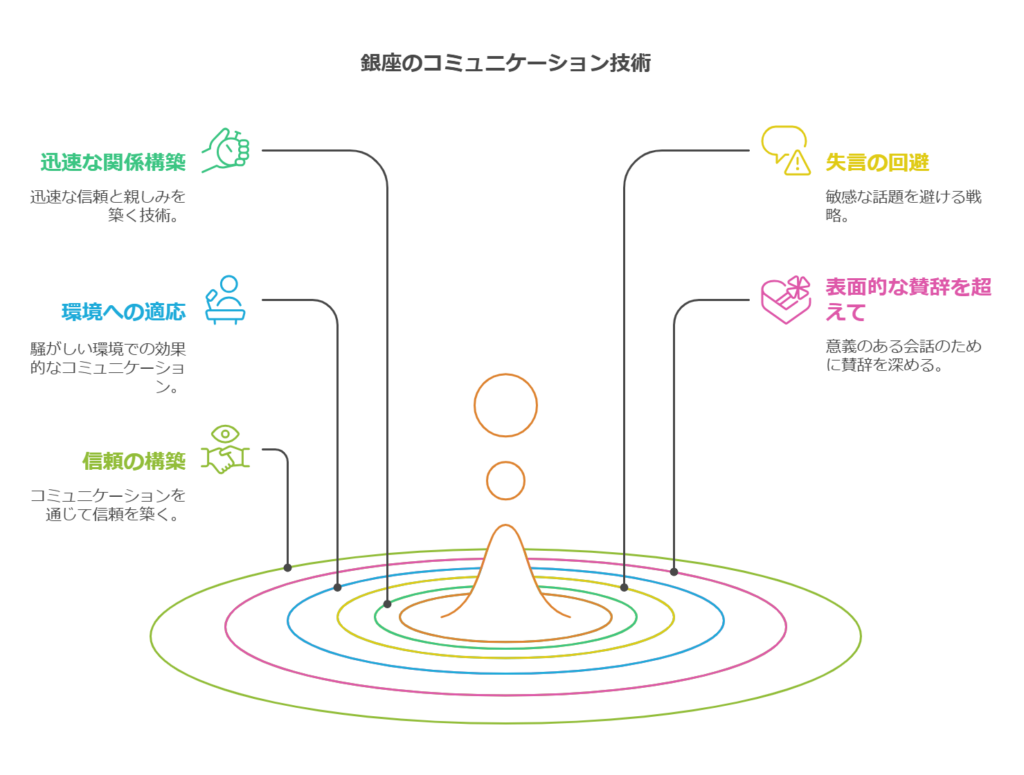

華やかに見える「夜の銀座」の世界ですが、実は少しの油断が命取りになるような厳しい人間関係の場所ともいわれています。そんな修羅場をくぐり抜けながら、一流のホステスさんたちはいかに“さしすせそ”を使いこなし、人の心をつかんでいるのでしょうか。ここでは、笑顔の裏にある彼女たちの雑談力に迫ります。いくつものタフな場面を乗り越えてきた経験から、学べることは多いはずです。

ホステス界の“スピード感”とさしすせそ

昔の銀座会員制クラブ

— スカウトエース君 ラウンジ/キャバクラ『水商売専門』 (@chanchan_pj) December 20, 2024

一流を求める銀座特有のこの緊張感 pic.twitter.com/Eu7whChxFR

たとえば初対面のお客様をわずか数分で虜にするには、“スピード感”が非常に重要です。

あれこれ考える余裕はありません。相手が着席してから会話の流れをつかむまでの数十秒に、一気に距離を縮め、友好的な人間関係、居心地の良さをつくる必要があります。そこで活躍するのが、ホステス独特の“さしすせそ”の切り替えです。

相手の軽い冗談に「さすがですね!」と返すだけでなく、「さすがですよ、社長様のお話が軽快で聞き入っちゃいます」と少し踏み込んで伝えるのが特徴的。するとお客様は、自分を認め、自分をよいしょっしてくれる相手に、どんどん心を開きやすくなるのです。

“失言が命取り”な修羅場を回避する雑談

言葉選びがシビアな銀座では、一言の失言が命取りになりがちです。たとえば、相手の経歴や立場に踏み込みすぎてしまうと、気まずい空気をつくってしまいます。そこで、まずは“さしすせそ”を軸に相手の様子を探り、「すごいですね、それをずっと続けているなんて」と相手を自然に称賛するのです。そこから相手が喜ぶ話題を探し出し、お客様にとって心地よい雑談を生み出します。

いわば、“さしすせそ”(「さすがですね」「知らなかったです」「すごいですね」「センスありますね」「そうなんですね」)は、ホステス自身の言葉が、トゲトゲしくならないように、角が立たないように、やわらかく包み込むクッションの役割を果たしているのです。

相手を否定することなく、絶妙な温度感のよいしょや、適度な敬意を伝えることで、厳しいビジネスの世界でささくれだっている男性の心を癒す、また、厳しい空気をほぐす役割も果たしているのです。

“背後の空気”を感じ取る能力

ホステスさんたちは、言語情報だけでなく“背後の空気”にも敏感です。たとえば周囲が少し騒がしく、声を大きくしないと相手に聞こえない場面であっても、むやみにトーンを上げてしまうと上品さが損なわれることを理解しています。そこであえて、そんなに大声を出すでもなく、普通のまま、相手に耳を傾けさせるように仕向けることもあるそうです。

雑談中に「知らなかったです!」と言う際も、思わず相手が笑顔になるような声の調子に変えたり、軽い身ぶりを加えたりして、より相手の感情を喚起する、喜びや笑顔を引き出す工夫を怠りません。こうした細やかな気づかいは、決して偶然生まれたものではなく、幾度となく人間関係の修羅場を乗り越えてきた経験と研ぎ澄まされたセンス、夜の社交世界の高度な「銀座文化」の賜物で、凝縮されたコミュニケーション文化の結果なのです。

使い方を間違えれば“薄っぺらい”だけに

ただし、「さしすせそ」を軽率に使いすぎると、薄っぺらい褒め言葉に感じられる恐れもあります。

筆者である私も2度ほど、お客様に連れられて、銀座に行かしてもらったことがありましたが、銀座のホステスさんは笑顔でさらっと褒めながらも、必ず一言プラスアルファを添えていました。

「すごいですね!」で話を終わらせず、話が続くように、質問をして深ぼってきたり、「そこまで踏み込んで工夫しているなんて素晴らしいですね。素敵です。尊敬してしてしまいます」といった、具体的な言及や、盛り上がる言葉を添えているのです。

あんまり、真に受けると、男性は、のぼせてしまいますね(笑)。。。。

お客様は、表面的なお世辞と実感のこもった褒め言葉をすぐに見分けます。だからこそ、少し手間をかけて「相手のどんな部分に感心したのか」をきちんと伝えるのが、銀座流の雑談スタイルといえます。

これは、セールスやマーケティングでも一緒。

「みなさん、この新発売のダイソン掃除機はおすすめです!」というより、「普段、お仕事をしていたり、お子様がいたりする家事がとっても忙しい、お母さん。今度のダイソン掃除機は、吸引力が2倍で、ごみ捨ても超簡単な。。。」と話やターゲットを具体的に具体的にしたほうが、相手の心には、響きやすいものです。

真の“さしすせそ”は心を預け合うきっかけ

『銀座ママの教え』これ知ってたら人生ちょっと変わるかも? pic.twitter.com/5qQvqON0iD

— レイラ|60代からバズる!図解とXで未来を切り拓く (@layla_biz) January 25, 2025

銀座の人間関係の修羅場で磨かれた“さしすせそ雑談力”は、単なるトークテクニックの枠にとどまりません。お互いを尊重し合うための“心の距離を測る”道具といってもいいでしょう。質問話法を繰り返しながら、相手の話や言葉、表情を丁寧に拾い、「そうなんですね、すごいですね、センスがいいです!知りませんでした、それは想像以上!(^^♪」と驚きを示しつつ、次の話題を自然につなげていく。。。。

この相手を認める、相手を尊重する、相手の自己重要感を満たすプロセスこそが、じわじわと相手の心をほどく鍵になります。

これが、信頼関係構築の第一歩となります。

もちろん、あなたのビジネスの現場では、日本社交界の頂点と言われる「銀座」ほどの厳しい修羅場は、少ないかもしれません。

一般的に、お酒の美味さで男性のお客さんが、「店」を選ぶわけでなく、「人の魅力」で商売が成り立っているわけですから、人間関係構築能力や、コミュニケーション能力が非常に重要になってくるわけです。

でも、これ、あらゆる商売、サービス業に言えることです。

あなたが、社会で生きる以上、「人間関係」における摩擦やすれ違い、悩みはどこにでも存在します。

その一歩手前で相手の本音を聞き出し、お互いに心を開ける間柄になり、ラポールを構築する(信頼関係を構築する)には、この銀座流「さしすせそ雑談力」のエッセンスが、大いに役立つのです。

もし本気で人間関係の悩みを減らしたいなら、ホステスさんのように“短い時間でも相手を笑顔にできる会話”を追求してみましょう。褒め言葉も一工夫加えれば、驚くほど相手との絆を深めてくれます。まるで厳しい修羅場をかいくぐったホステスさんのように、「粋でスマートなさしすせそ言葉」を使いこなせる人材は、ビジネスでもあらゆるシーンで光り輝くはずです。

最初のコツは、相手のいい所を見つけることです。また、共通点を見つけることです。そして笑顔です。質問を続ければ、会話も途切れることはありませんヨ(^^♪

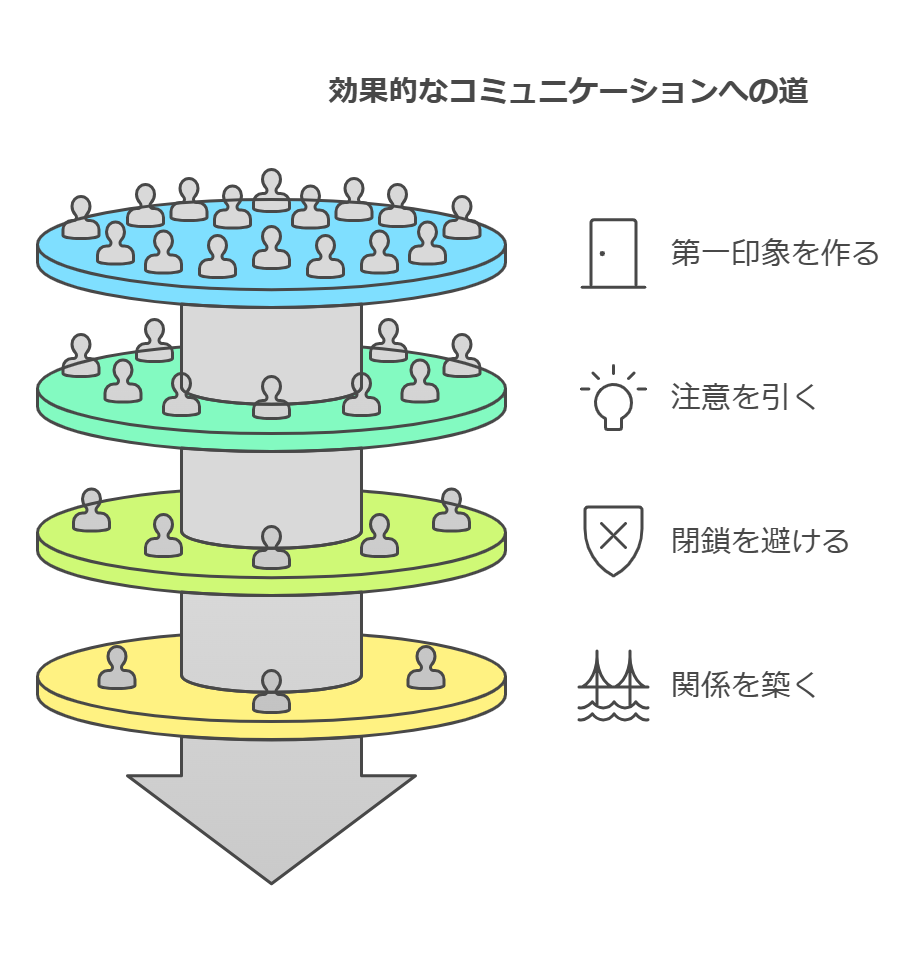

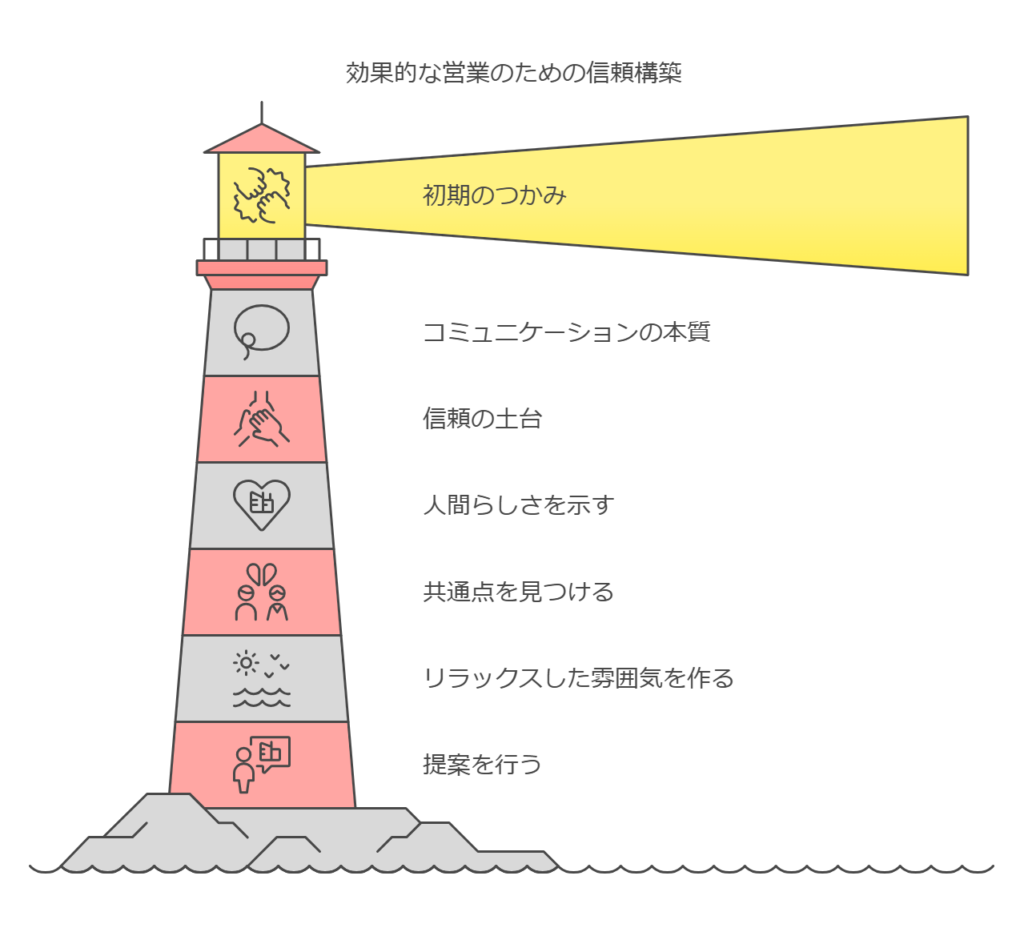

営業トーク 最初のつかみで好印象UP 会話の前提条件と営業以前の考え方

最初のつかみが悪いだけで、どれほど素晴らしい提案を用意していても、相手は、こっちに関心をしめさなくなってしまい、あなたの存在やメッセージは届きにくくなってしまいます。

まるで、ドアの鍵を持っていない状態で豪邸に入ろうとするかのように、相手の心の入り口で、中に入れずに、止められてしまうのです。。。。

実は「営業トーク」という名前がついていても、そこで求められるのは「ビジネス以前」の基本的なコミュニケーション意識、コミュニケーション技術と言えるでしょう。

「最初の一言、第一印象が運命を左右する?」

【コミュ障からNo.1銀座ホステスになるためにやった事】

— 関口みなこ (@sekiguchiminako) December 20, 2023

➀第一印象に命賭ける

➁最初の声掛けは必ず自分から

➂相手に純粋に興味をもつ

➃話の腰を折らずに目を見て聞く

➄全否定しないで柔らかく受け止める

➅聞き流さずリアクションをする

➆話を1ターンで終わらせず深掘り…

どんなに良い商品やサービスを扱っていても、最初の一言で相手が構えてしまうことがあります。

具体的には、いきなり商品情報を畳みかけるケースです。早く成果を出したいという焦りはわかりますが、初対面の人に、急に、厚めのカタログを差し出すのと同じようなもので、相手が興味を持つ前に、売込み臭をプンプンさせていれば、相手は、心を閉ざしてしまうでしょう。

そこで必要なのが、「最初の一言めのつかみ」「キャッチフレーズ」「第一印象」です。

たとえば、「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます!」といった、相手を思う気遣い、優しさ、礼儀正しさの言葉だけでも、相手の「印象」は大きく変わります。

「相手に『あなたの話を聞きたい』と思わせる土台づくり」

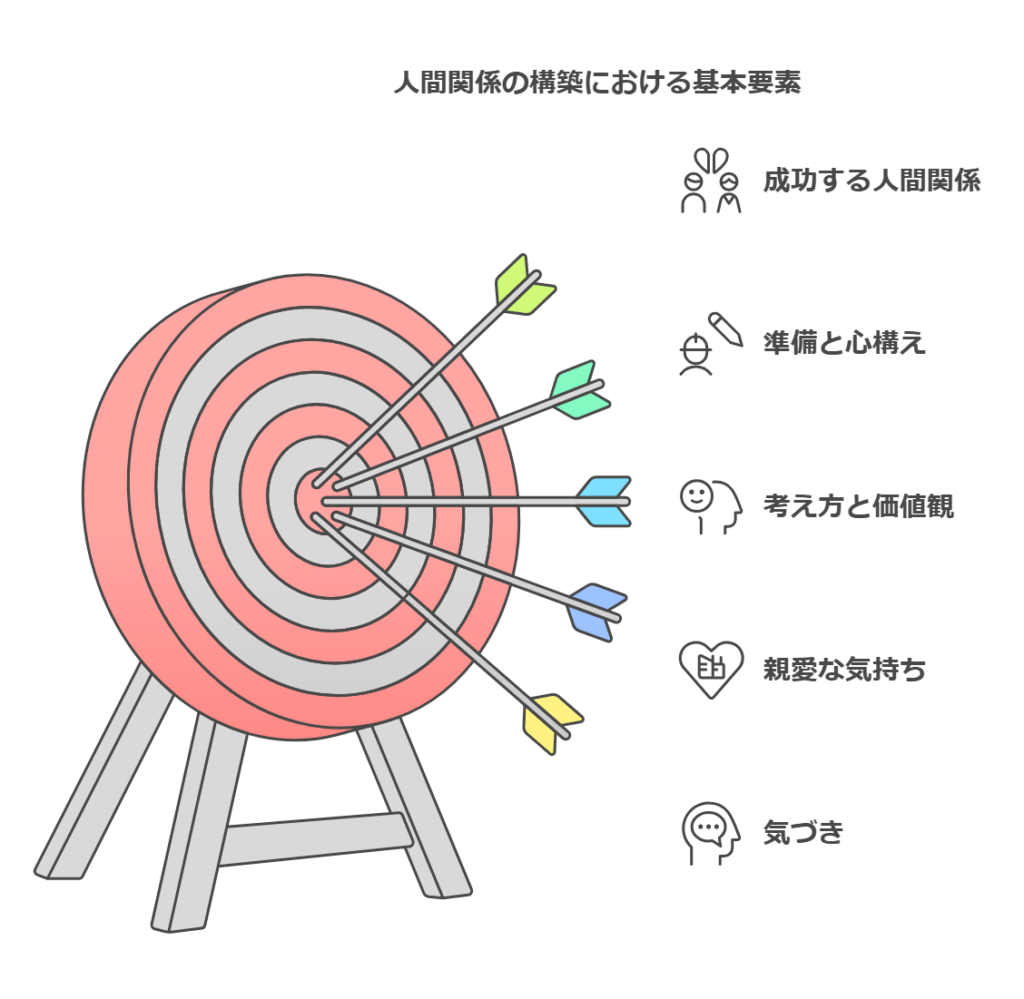

「会話の前提条件」として大切なのは「自分のことを受け入れてもらう土台」をどう作るかです。

これは、ビジネスでも、普段の人間関係でも、恋愛でもそうです。

最初から、ギャングのような姿の人や、怪しすぎる人、怖そうな人、めっちゃ不潔な人などは、相手は逃げだしてしまいます。

人間関係の中で、お互いに初めて話す場面では、まず、相手の「警戒心」を解かねばなりません。

たとえば、雑談で相手の興味を探り、「最近、メジャーリーグの大谷翔平選手の大活躍がすごいですね。お好きだったりしますか?」と自然に聞けば、相手は、「自分に親愛な気持ちで、話しかけてきてくれてるんだなぁ。」と感じやすくなります。このとき、あくまで会話のパスを相手に渡している状態にするのがポイントです。

いきなり、場違いな話や、暗い話や事件の話、自分がどれだけ重税で苦しんでいるか?などの気が重くなる暗い話や、自分の自慢話、例えば、「最近、私、新宿伊勢丹で100万円のダイヤモンドの指輪を買って、アマン東京でアフタヌーンティーを楽しんで、会員制の東京ベイコート倶楽部でディナーの食事を楽しんで、翌日には、NHKのど自慢で、優勝したんです」などの、自慢ばかり話すと、相手からは「随分、変わった、一方通行の人だなぁ」なんて、マイナスに見られてしまうかもしれません。

いや、確実に、「なんなんだ、この人」と思われるでしょう(笑)。でも、宝くじで1億円当たったんです!とかだったら、インパクトがありすぎて、ネタになるかも知れませんね。。。(笑)

「営業以前に学ぶべき“人間くささ”」

営業のテクニック本には「3秒で心をつかむ話し方」「鉄板営業のアプローチ集、クロージング集」「このプレゼンで、売上爆増!」などの派手な本が並びます。

しかし、リアルな人間関係の中で、本当に響くのは、マニュアル通りのトークではなく、「人間らしさ」や「温かみのあるコミュニケーション」、「完璧でなくても情熱や愛情を感じる人間らしい魅力」です。

たとえば食事で例えるなら、華やかなフルコースだけにこだわらず、ほっと安心できる、「愛情たっぷりな家庭料理」のようなイメージ。

肩ひじ張らない、人間らしい会話やふるまいが、相手を「この人ともう少し話してみようかな」という気持ちにさせます。

もちろん、礼儀礼節も大事です。ただ、営業に「慣れ」てくると、本当に相手に敬意を欠いた服装や態度や話し方をする人も出てきます。注意が必要です。そのような営業マンは、商談に出るまでもありません。スタートする以前に、失格しています。

「心を開く」きっかけは小さな共通点

最初の好印象を得るためには、普段からアンテナを広げておくことが大事です。

たとえばスーツ姿のお客様のネクタイやカバンから“好きなブランド”を察して少し触れてみたり、待ち合わせ時刻に遅れず到着した事実を「さすが時間管理が完璧ですね」とさらりと持ち上げるだけでも相手は笑顔になってくれるかもしれません。

こうした小さな共通点や気づきが、よい「雰囲気」を作る鍵となるのです。

言語化された言葉のやり取り以前に、相手に対する気づかいや、親愛な気持ちが大切です。まさに「営業以前」の、あなたの考え方やあなたの価値観、あなたの態度、姿勢、準備、心構えが、非常に大切で、ビジネスや社会生活における、「人間関係の基本と基礎」でもあります。

最初のつかみで、相手をリラックスさせ、さらに会話を続けたいと思わせる友好的な「空気」を生むこと。

そこからはじめて、自分の提案に耳を傾けてもらいやすくなるのです。何よりも、「自分がお客様ならどう感じるか?」を意識するだけでも、驚くほど場の空気は変わるはずです。

是非、あなたからの積極的な雰囲気づくり、場つくりで、あなたの商談や、あなたの人間関係を有利に友好的にしてください(^^♪

営業「たちつてと」 営業「はひふへほ」 営業「まみむめも」

営業には「さしすせそ」(「さすがですね」「知らなかったです」「すごいですね」「センスありますね」「そうなんですね」)だけでなく、「たちつてと」や「はひふへほ」「まみむめも」といった言葉遊びのようなフレーズが存在することをご存じでしょうか。

こうしたユニークなフレーズは、営業トークを円滑に進めるための“ちょっとした相槌”や“気遣い”を覚えやすくするために生まれました。それぞれには面白い由来や応用方法が隠れているので、普段のトークにひと工夫加えたい方はぜひ参考にしてみてください。

営業トーク「たちつてと」って何を意識するの?

たとえば、「たちつてと」は、

【た:たしかに、そうですね、ち:ちょうど、そう思っていました、つ:つまらぬ、私からの話なんですが、て:手前味噌ですが、と:とにかく、オススメです】といった形で使われることがあります。

一見すると暗号のようですが、要するに相手との距離感を図りつつ、失礼のない聞き方をし、最後までしっかり耳を傾け、謙虚な姿勢で、営業成績を向上させよう、職場や学校などで、人間関係を構築しようという姿勢を示すためのフレームワークです。

実際の商談では、相手の話題が途切れそうな瞬間に、あえて一言「たしかに、そうですね!それは興味深いですね」と返し、深い内容を引き出す糸口にすることもできます。

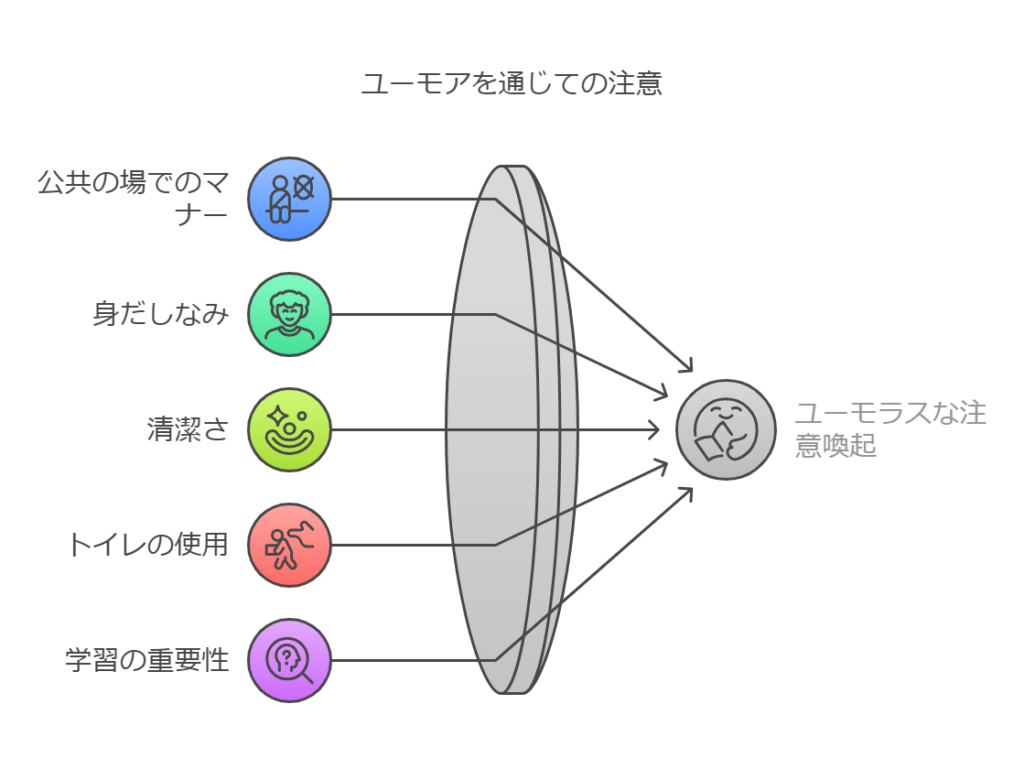

軽いやりとりが際立つ営業トーク「はひふへほ」

「はひふへほ」は、【は:はい!(という元気な気持ちのいい返事)、ひ:否定はしない(お客様の意見を否定せず、角度を変えた提案や言い回しをする)、ふ:不の解消!(お客様の不満、不平、不快、不便、不安を解消してあげる)、へ:へえ~と驚き、感心、興味を示す、ほ:褒めて、ほほを釣る上げる】

など、会話にリアクションを入れる際の心構えとして知られています。実際のビジネスシーンだと、なかなか驚きを表に出さない人も多いですよね。

しかし、あえて「へえ!そこまで踏み込んだやり方をされているなんて、想像以上です」と声を上げるだけで、相手は「ちゃんと自分に興味を持ってくれている」と安心することが多いのです。

ここが雑談から商談へ“バトンタッチ”するうえでも、非常に大切なポイントとなります。

これは、昔、僕が営業マン時代に、先輩から言われて、盛り上がったのですが、この営業トーク「はひふへほ」は、

は→鼻くそにほじるな注意しろ!

ひ→ひげぼうぼうで客前に立つな!

ふ→ふけだらけはやばいぞ!風呂入れ!

へ→屁はこけないぞ、早めにトイレ行け!

ほ→呆(ほう)けたこと言うな、勉強しろ!

といった、別の意味の面白い暗号もありました(笑)。まぁ、言葉、遊びみたいなものです(笑)。あなたも、お暇でしたら、使ってみてください。

営業トーク「まみむめも」は“褒め”と“安心”の合図

最後に「まみむめも」は、

【ま:まじめじめじめユーモア大事、み:見逃さずに相手をほめる、む:無理なく無駄なく笑顔でトーク、め:目は口ほどにものを言う、も:もっと共感顧客理解】

のように、頭文字をとって、実際の営業で役に立つように、言葉遊びを、上手に発展させています。

すでに、初対面の段階を超え、少し打ち解けた場面では「まみむめも」を意識することで、話題を深掘りしやすい空気が作れます。「まじめじめじめユーモア大事」というのは、その通りで、業界業種にもよるのかも知れませんが、あんまり、まじめなだけでは会話もつまらないです。

時には、面白いことも言うために、日常から、楽しいことを考えていましょう(^^♪

自分の普段の日常でも、暗いことを考えていたり、悪い事、嫉妬、やらしい事、損得計算などを考えていると、それが人前で、出てしまいます。

「目は口ほどにものを言う」は、なるほど、実際、その通りで、人は、自分に好意があるかないか、一瞬で、相手の目つきなどから悟ってしまいます。

あなたの考えていることや、相手への思いは、実際、目に出やすいです。あなたが、まず、相手に好意を持ち、相手に興味を持ち、相手に親切にすると、相手は、「自分のことを大切にしてくれているな」と感じ、より本音や具体的な課題を打ち明けやすくなるものです。

シーン別で取り入れると“相手のペース”が見えてくる

プロの世界には、

— ツカダ社長@ざなまけものセールス研究所 (@namakemonosales) February 11, 2025

プロの理解や言葉があるんだなぁって思います。 https://t.co/tgVSQoiBSK

「たちつてと」「はひふへほ」「まみむめも」は、一気に全部を使おうとする必要はありません。

たとえば、初対面で雑談を続けるときは「はひふへほ」を意識し、相手が熱心に話し始めたら「たちつてと」の要素を加え、さらに具体的な課題を引き出す段階で「まみむめも」へシフトしていく、といったように段階を踏むとスムーズです。

ただ、実際、普段からトークの練習をしないと、なかなか現場では使えないでしょう。。。

こうした言葉遊びのフレーズは、最初は「ちょっとした暗記モノ」で十分かもしれません。しかし、実際に使ってみると、相手への興味を自然に伝えるガイド、人間関係を構築する言葉のツール、営業成績を向上させるダイナマイトとして役に立ちます。

日頃のやり取りに取り入れれば、商談だけでなく社内コミュニケーションやプライベートの雑談などでも、相手との距離がぐっと縮まるはずです。

少し気恥ずかしいと思うかもしれませんが、目の前の人と有意義な会話をしたいと考えるなら、これらの言葉遊びのフレームワークをきっかけにするのも良い選択ではないでしょうか。

営業トーク さしすせそを実践する 大成功、大失敗物語

- 会話の三大タブーを避けるコツ 禁断の自爆トーク

- ビジネスで、日常の人間関係でも「さしすせそ」褒め言葉は有効か?

- 褒め言葉の「さしすせそ」を皮肉ったブラックジョーク体験談

- 男性を喜ばせる「さしすせそ」 女性を喜ばせる「さしすせそ」

- 仕事で使える さしすせそ例文 「自己重要感」がキーワード

- なぜ、営業トークが重要か?そのコツと驚異の大失敗トーク事例

- 【まとめ】営業トーク さしすせそを極めることで得られる成果とは?

会話の三大タブーを避けるコツ 禁断の自爆トーク

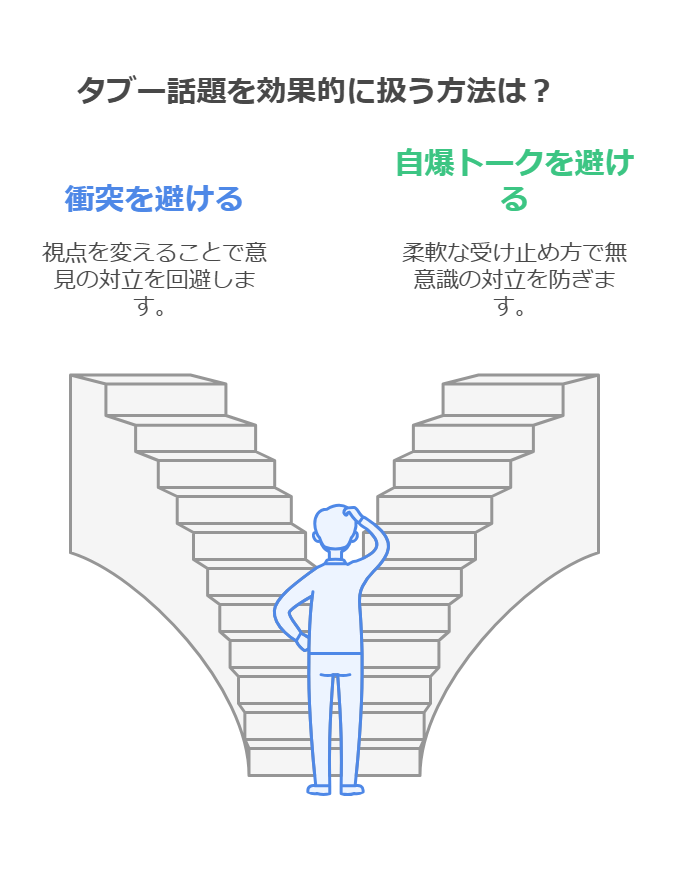

世の中には「話すと盛り上がる話題」がある一方で、むやみに触れると衝突や誤解を招きやすい“タブー”も存在します。特にプライベートでもビジネスシーンでも、この三大タブーと呼ばれる領域に気付かず踏み込むと、大切な相手との関係までギクシャクする危険性があります。

ここでは、そんな「禁断の自爆トーク」を防ぎ、良好なコミュニケーションを続けるためのコツをお伝えします。

「三大タブーは何なのか?」

三大タブーとしてよく挙げられるのが「政治」「宗教」「野球(スポーツの話題)」です。

なぜ、この三つがタブーといわれるのでしょうか。

まず政治と宗教は、個々の考え方や信念が大きく絡み合い、簡単には相容れないことが多いテーマです。とりわけ日本では、価値観の違いに気付いてしまった途端、空気が重くなる場面が少なくありません。そして野球のようなスポーツの話題でさえ、人によっては根深いチーム愛や対立意識があり、熱くなりすぎると会話が険悪になりやすいのです。

特に、阪神タイガースのファンの間で巨人の良い話は禁物、など一昔前は言われていましたが(筆者は兵庫県西宮市の阪神タイガースのファンがいるエリアで育ちました。。。)、今は、昔ほど、野球で熱くなることは少ないのかもしれません。

タブーだと知りつつ話題になってしまう理由

なぜ危険とわかっていながら、思わず口にしてしまうのか。答えはシンプルで「これらの話題こそ個人の興味や意見がはっきりしており、議論が盛り上がりやすいから」です。ちょっとした雑談がきっかけで、「最近の政治ってどうなの?」とか「宗教についてどう思う?」と話題を振りたくなることもあります。

しかし盛り上がった結果、お互いの主張が強く出すぎると、一瞬にして「禁断の自爆トーク」に転落しかねません。

衝突を防ぐための“視点のズラし”テクニック

どうしても政治や宗教などに話題が及びそうになった場合、視点を少しズラしてみると衝突を回避しやすいです。たとえば政治の話なら、具体的な政策の是非を語り合うのではなく、世界的なニュースや歴史的背景に話を広げると、意見の対立をやわらげることができます。

宗教に関しても「こうしなければいけない」と断定するのではなく、「異文化の一面として勉強になるね」というスタンスで相手の考え方を尊重するといいでしょう。

少し「大きめの枠組み」で会話を進めれば、タブー領域に踏み込みすぎるリスクを軽減できます。

自爆トークをしないための心がまえ

いわゆる「自爆トーク」とは、相手の思想や価値観を否定するような発言を「無自覚」にしてしまうパターンです。

つい「それは理解できない」「そんな宗教はおかしい」といった言葉を使ってしまえば、もはや軌道修正は難しくなります。

そこで、意識したいのは「そういう考え方もあるんですね」といった柔軟な受け止め方です。もし自分とは異なる見解であったとしても、すぐに反論するのではなく、相手の背景や思いを尊重するのがコミュニケーション上手への第一歩。

相手を傷つけずに済むだけでなく、自分自身の視野も広がるはずです。

具体的事例

熱狂的な野球ファン同士の衝突 たとえば、ある営業先で「〇〇のチームが全然ダメで」と相手が言った際、もし自分がそのチームの大ファンだった場合、反射的に「いやいやあのチームにはすごい選手がいるんですよ!」と擁護したくなるかもしれません。

けれど、言い方を間違えると、相手の意見を全面否定したと受け取られるかもしれません。そこで「お気持ちはわかります。確かに、そういうところはありますよね。。。」と共感を示しながら、自チームの良さをソフトに伝えると会話がうまく弾むことがあります。

要は、熱い想いがあるのは良いのですが、相手を置き去りにしない「言い回し」が大切というわけです。

これら三大タブーには他人が踏み込みにくい大切な価値観が宿っているからこそ、強い意見のぶつかり合いになりやすいのです。

どうしても避けられないシーンでは、ビジネスでは、相手の意見に敬意を持つのが基本。

さらに内容を少し俯瞰的に捉えて会話を広げることで、「禁断の自爆トーク」に陥るリスクを減らせます。バランス感覚を保ったうえで、相手の世界観をうかがい知るひとつの体験や機会に変えてみてはいかがでしょうか?

そうした柔軟さこそが、角が立たない円満な人間関係と成果の出る円滑な営業スタイルを築くカギとなるのです。

ビジネスで、日常の人間関係でも「さしすせそ」褒め言葉は有効か?

「さしすせそ」と聞くと、営業トークやアイスブレイク術として活用されるイメージを持つ人が多いでしょう。ただ、職場だけでなく友人や家族とのコミュニケーションでも、このシンプルなフレーズを活かせる可能性があります。

ちょっとした褒め言葉がきっかけで、ガラリと関係性が改善されることを経験した人も少なくないはずです。では、なぜ「さしすせそ」はビジネスだけでなく日常会話でも有効なのでしょうか。

ここでは、その秘密に迫ってみましょう。

褒め言葉を“相手目線”で使うと生まれる安心感

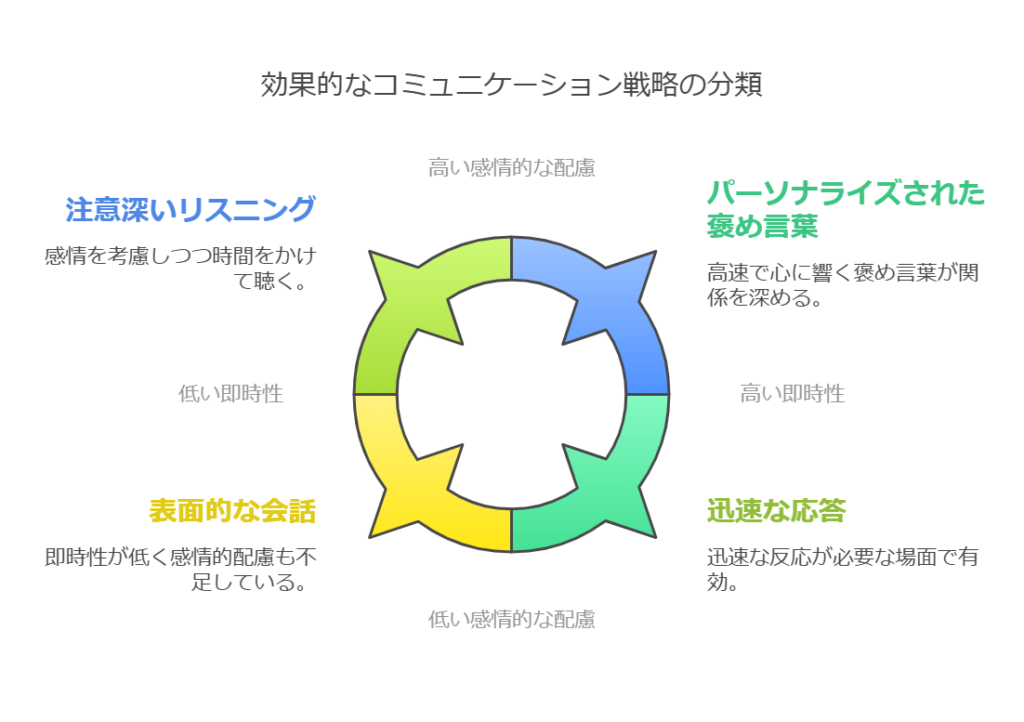

「さしすせそ」を実際に口に出すとき、ただ言葉だけを並べるのではなく、“相手目線”を意識するのがポイントです。

たとえば「さすがですね!」と褒める場合、相手がどんな努力をしてきたのかを少し具体的に触れてみるのが効果的。「毎朝、早起きして練習していたと聞いていますが、本当にさすがですよね」というように背景を取り上げると、相手は“自分をちゃんと見てくれている”と感じ、好感を得やすくなります。これはビジネスシーンだけでなく、たとえば家族や友人が頑張っていることを褒めるときにも同じ。努力や経緯を認められると、より素直に喜べるのです。

小さな“さしすせそ”が日常会話に与える影響

日常の雑談やちょっとした会話でも「さすが!」「知らなかった!」といった言葉がさっと出ると、場の空気が和み、相手も自然と話しやすくなります。たとえば職場の休憩時間に同僚が趣味の話をしているとき、「すごいじゃない!」と驚きや称賛を交えて返すと、思いがけず相手から「実はもっとこういうこともやっていて……」と続きが聞けるかもしれません。

人は自分の話に興味を持ってくれていると感じた瞬間、距離がグッと縮まるものです。こうしたやりとりを積み重ねれば、仕事で協力し合う際のコミュニケーションもスムーズになり、お互いに助け合える関係性が築かれていきます。

一方で、もし単に「すごいね」と連呼するだけでは、褒め言葉が軽いお世辞に聞こえてしまう場合もあります。そこで少し違う角度から「そのアイデア、なるほどと思うけれど、具体的にはどのあたりがポイントなの?」と質問を加えると、相手はさらに詳しく話したくなるでしょう。褒めて終わりではなく、相手の話を深堀りしていくほど「さしすせそ」は見えない会話の翼を広げ、話の展開を飛躍的に豊かにしてくれます。

実際、日常でもビジネスでも、誰かを褒めることに抵抗を感じる人もいます。けれど、ちょっとした一言が思いのほか大きな効果を生むとわかれば、使わない手はありません。大切なのは“うわべだけで終わらせない”姿勢です。言葉の裏にある思いやりが伝われば、「さしすせそ」は信頼関係のきっかけになってくれるはずです。

親しきものにも礼儀ありといいますが、家族関係は、難しい側面があります。ほんの少しの思いやりのある言葉や振る舞いが、大事なのかもしれませんね。

褒め言葉の「さしすせそ」を皮肉ったブラックジョーク体験談

「さしすせそ」を巧みに使えば相手が満面の笑みで心を開いてくれる――そう言われると、多くの人は“褒め上手になれる”と期待するかもしれません。ところが、褒め言葉を過度に信奉するあまり、かえって笑えない事態を招くこともあるようです。ここでは、あえてブラックジョーク的なエピソードを通じて「使いどころを間違えると怖い」という一面をのぞいてみましょう。

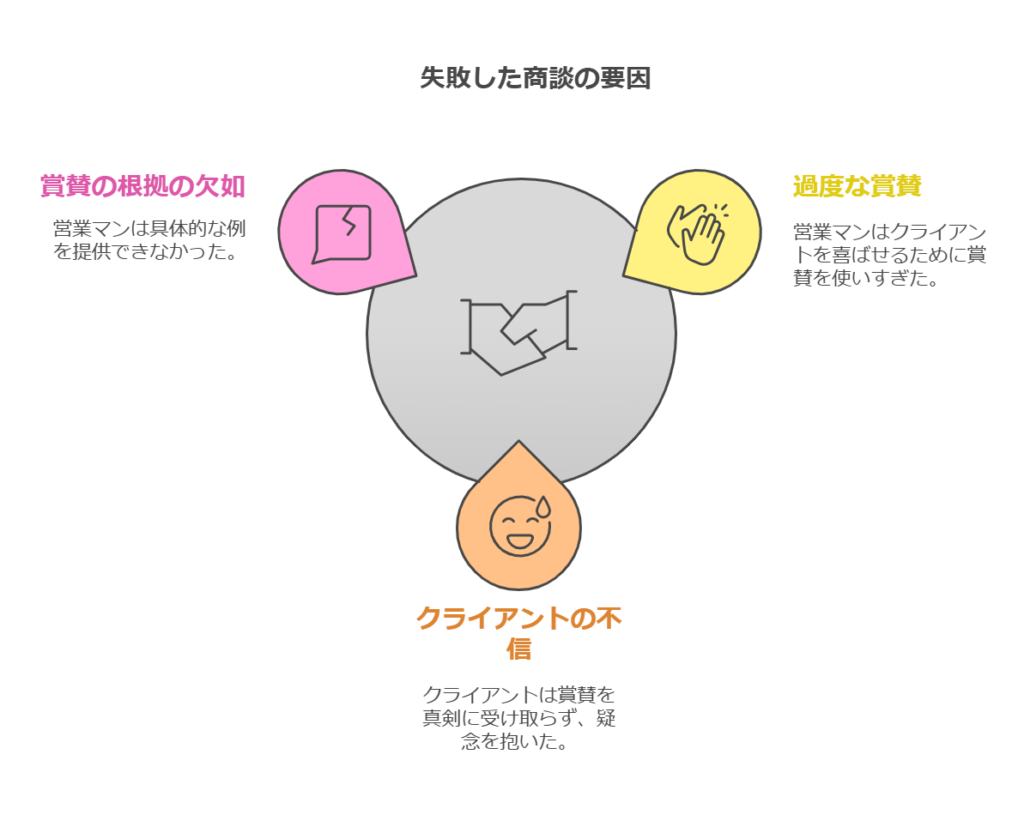

皮肉りすぎてブーメランになった話

ある営業マンの話です。彼は「さすが!」「知らなかったです!」「すごいですね!」といった“さしすせそ”を、まるで呪文のように商談で使いまくっていました。相手が何を言っても「さすがですね!」と返す姿は、最初は相手を気分良くさせるかに見えたのです。

ところが、度重なる褒め言葉に不信感を抱いた取引先の担当者が、意地の悪い質問をしてきたそうです。「そんなに自分を褒めるなら、具体的に何がすごいのか教えて?」と。そこで営業マンはとっさに言葉に詰まり、まったく根拠のない賞賛を乱発していたことが露呈。

相手からは冷たい苦笑しか返ってこず、結局、きまずい雰囲気はそのままに……。本人いわく「やり方を教えてもらった通りに“さしすせそ”を使っただけだけど、相手の虫の居所が悪かった。。。」と、人間関係の難しさを学んでいました。。。

「言わされている感」がにじみ出ると?

褒め言葉がまるでロボットの定型文ようになってしまうと、「あなたが本当に思ってることではないのでは?」と感づかれるおそれがあります。いわばブラックジョークのように、「お前さ、それって心のこもってないさしすせそだろ?」と返されてしまう場面もあるのです。

表面的な褒め言葉は危険がいっぱい、と言えるでしょう。

一方で、「社長の売上の伸び具合がすごいですね。帝国データバンクさんの資料でもすごい売上数字です。ほんとに頑張ってるんですね。まあ私はそこまでやれないけど、まるで、マッドサイエンティストのようです」といった、少し「ひねり」のある褒め方をする人もいます。いわゆるブラックジョークのテイストを加えながら、相手をまんざらでもない気持ちにさせる技です。

ただ、相手によっては「バカにされてる?」と感じる場合もあるので要注意。相手を褒めたいのに、おかしな例えを出して、相手がそれを不快に感じる場合もあります。

最初から皮肉混じりの褒め言葉を投げるのは、かなりリスクが高いといえます。どうしてもやるなら、相手との距離感を慎重に見極めないと、関係がギクシャクしてしまうかもしれません。

場の空気を壊さないための落とし所

面白くて、おかしくて、笑い転げちゃいました😂🤣🤪

— 80's アイドル親衛隊 (@80s_idol_club) October 28, 2024

殿!!ビートたけしさんと、とんねるずの3ショット📼

みなさん、それぞれのキャラクターで登場✨

貴さんのキャラは、当時少々あったみたいですが、昭和を懐かしく感じてもらうためなので、ご了承を🙏… pic.twitter.com/fZkO4hJRqh

ブラックジョークと“さしすせそ”は、実は紙一重。

うまく使えば深い笑いやユーモアを生むのですが、ほんの少し言葉のバランスを誤ると、相手を傷つけたり怒らせたりしかねません。

たとえば、相手が緊張している雰囲気なら、あえて軽い皮肉を交えるより、素直に褒めるほうが安心感を与えます。逆に、長年つきあいのある同僚や友人なら、「それはすごすぎでしょ、普通ありえないって!」と冗談っぽく驚きを示すと、場が盛り上がることもあります。

結局のところ、言葉遊びの営業トーク、「さしすせそ」は使い方を誤らなければ相手を喜ばせられる便利なツールですが、度を越えた連発や根拠のないおだては、かえって不信を招きます。

ときには皮肉やブラックジョークを交えることで、相手との距離感を縮められるケースもあるものの、それが一歩間違うと自爆に繋がるのが怖いところ。褒め言葉を“使いこなす”には、相手の性格やそのときの空気をしっかり読むことが必須です。

ほんのひと言に笑い、ユーモアが混ざるだけで、会話の展開は大きく変わります。笑いやジョークは、素晴らしい潤滑油です。

しかし、まるでトランプのジョーカーのように危険なカードにもなりうると頭に入れておけば、適切なタイミングで、程よい褒め言葉を繰り出す心の余裕が生まれるはずです。

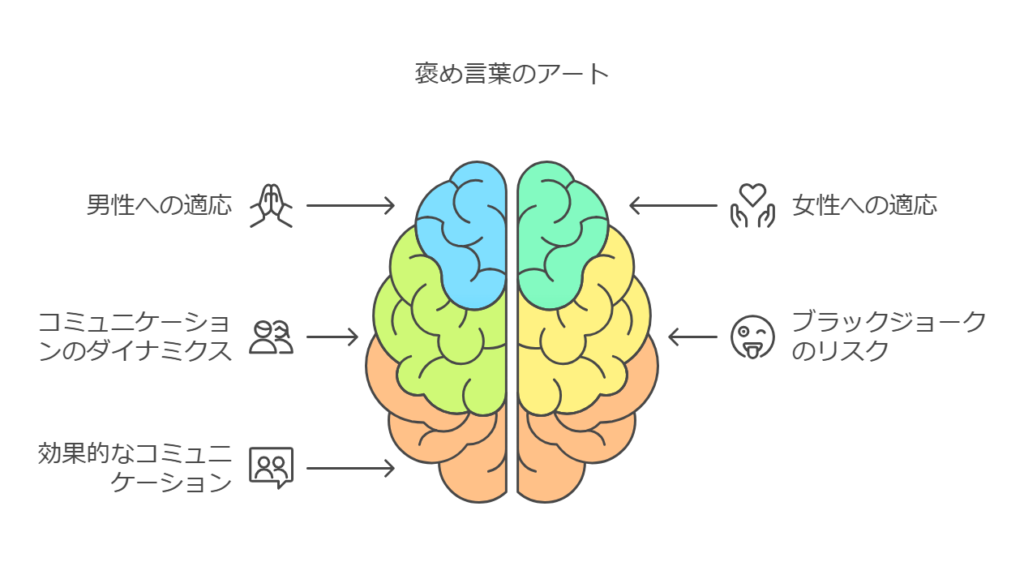

男性を喜ばせる「さしすせそ」 女性を喜ばせる「さしすせそ」

男性と女性では、コミュニケーションの受け止め方に微妙な違いがあるとよく言われます。そこで「さしすせそ」を上手に使い分けることで、相手に応じた思いやりや親近感を届けることが可能です。ここでは、それぞれに向けた使い方のヒントを探ってみましょう。

男性に響く“さしすせそ”は尊敬と軽快さ

男性は、自分のしてきた努力や成果を認めてもらいたいという気持ちが強い場合が多いです。

そのため「さすが!」や「すごいですね!」などのフレーズは、まさにストレートに相手のプライドをくすぐる効果があります。

ただ、やたらと連呼するとわざとらしくなってしまいます。心から尊敬しているというスタンスを忘れずに、一歩踏み込んで「この部分が特にすごいと感じます」と具体的に伝えるのがおすすめです。

たとえば仕事で大きなプロジェクトを成功させた同僚に「さすが!あの厳しい納期を守れたなんて驚きました」と言えば、ただのリップサービスで終わらず、相手の頑張りをきちんと評価していると伝わりやすくなります。

一方で男性は、褒められると同時に軽快なノリや冗談などを楽しむ人も多いようです。「しらなかったです!」というフレーズをポンと入れつつ、「もっと詳しく教えてくださいよ」と軽い乗りで言うと、その場が明るいムードになることがあります。少しだけフランクに接することで「この人は自分と同じ目線で話してくれるんだな」と感じてもらえるはずです。

女性に響く“さしすせそ”は共感と細やかさ

女性は、自分の気持ちや感情を丁寧に扱ってもらえると安心すると言われることが多いです。

このため「すてきですね」「そうなんですね」などのフレーズに、小さな共感や細やかなリアクションを添えることがポイント。

たとえば、相手が「最近、新しい趣味を始めたんだ」と言ったら「すごいですね、どうしてその趣味に目をつけたんですか?」と興味を持って聞いてあげるだけで、さらに会話が盛り上がります。

また、女性は「知らなかったです!」と言われると、相手がまっすぐに話を聞いてくれていると感じ、うれしくなることがあります。ちょっとしたコスメ情報や旅行の経験談を話しているときに、真剣に「知らなかった……それってどうやるの?」と食いついてくれると、自分の話に価値があると認めてもらえたような気持ちになりやすいのです。

ただし、こちらもやりすぎるとわざとらしさが目立ちます。心から好奇心を示しつつ、その人の感性や個性を大事に扱うイメージで相槌を打つと効果的です。

お互いの距離をぐっと縮める“気づき”と“合わせ技”

実は、男女に関係なく「自分が気づいていなかった視点を相手が見つけてくれると嬉しい」という共通点もあります。たとえば先輩が「最近、営業成績がいいんだよ」といったときに「そうなんですね!でも先輩がいつも工夫してる小さなコツって何です?」と少し掘り下げてみると、「あ、実はこういうところをずっと意識していて……」という会話につながることがあるのです。

ここで「しらなかったです!」や「センスありますね!」などを合わせ技で活用できれば、自然な流れで相手の苦労や考えを引き出し、さらに深いコミュニケーションへと発展します。

また、男性だから尊敬を強めに、女性だから感情を重視という単純なものでもありません。

個人差がありますが、あくまで傾向として何を喜びやすいのか、どんな言葉に安心感を持ちやすいのかを意識すると、少しだけ会話がスムーズに進むでしょう。まるでスポーツの試合前に相手チームの特徴を分析するように、相手がどんな反応で喜びやすいかを丁寧に見極めることが大事です。

いずれにせよ、相手に好意や好感を寄せて、相手の自己重要感をあげることです。

人間関係は一筋縄ではいきませんが、「さしすせそ」はシンプルな分こそ活用しやすく、少しの工夫で驚くほど大きな力を発揮してくれます。男性に向けてはストレートな称賛を、女性に向けては丁寧な共感を意識してみる。そこに自分なりの視点をプラスすれば、きっと相手の笑顔が増えるはずです。そして、その笑顔が双方の距離を縮め、より暖かいコミュニケーション、人間関係、信頼関係を育んでいくでしょう。

仕事で使える さしすせそ例文 「自己重要感」がキーワード

ビジネスの場面で「さしすせそ」を上手に使うと、相手は“自分が大切に扱われている”と感じやすくなります。実は、心理学の世界で「自己重要感」という言葉があるように、人は誰しも「自分を尊重してほしい」という欲求を抱えています。その欲求を満たすひと工夫として、「さしすせそ」は大いに役立つのです。

ここでは、仕事で活用しやすい具体的な例文と、その背後にある意識づけのコツを見ていきましょう。

丁寧な“さすがですね”で相手の努力を認める

たとえば、取引先が、新サービスの導入を検討していると耳にしたとき、「さすがですね、早くから情報を仕入れているんですね」と声をかけるのは効果的です。ただし、単に「さすがですね!」だけで終わると浅いお世辞に聞こえることがあります。

そこで「さすがですね!導入スピードに強みがある御社なら、きっと成果も早く現れそうです」と、相手の具体的な強みを添えるのがおすすめです。こうすることで相手は「ちゃんと自分の状況を理解してくれている」と嬉しくなり、“自己重要感”が自然に高まります。

「知らなかったです」を入り口に、相手の自尊心をくすぐる

仕事で相手の担当分野を学ぼうとしているとき、「知らなかったです!そんな視点があるんですね」と素直に反応すると、相手は「自分が持っている情報や知識は価値があるんだ」と感じやすくなります。ポイントは、そのあとにもう一言プラスすること。「もっと詳しくうかがってもいいですか?」と続ければ、相手はただ褒められただけでなく、自分の意見に価値があると、さらに、認められたと感じます。

この流れは上司との会話やチーム内の情報共有、さらには顧客との商談でも非常に有効です。

「すごい」を重ねるより「何がすごいか」を示す

たとえば社内プロジェクトで成果を出した同僚に対し、単に「すごいね!」と連呼するより「すごい!あの短期間でデータをまとめて、関係部署の調整までしていたんでしょ?」と具体的に言及するのが鍵。人は自分の地味な努力や細かい工夫を見てくれていると感じると、強く喜びを感じます。

これも“自己重要感”を満たす直接的な方法です。ちょっと観察して、言葉に含めてあげるだけで、相手のモチベーションをぐっと高めることができます。

「センスがいいですね」で相手の独自性を尊重する

「センスがありますね」と言われると、多くの人は自分の感性や選択眼が評価されたと受け取ります。たとえば、取引先がデザイン提案をしてきたとき、「この配色、とってもセンスがいいですね。顧客の気持ちを考慮したデザインなんだろうなと伝わってきます」と評価すると、相手は確かな手応えを感じるでしょう。

単に美的感覚だけでなく、「あなたの独自のアイデアを尊重している」という意味でも受け取ってくれるはずです。

「そうなんですね」で相手の話を後押しする

最後の「そうなんですね」は、何気なく聞き流すための相槌ではありません。

実は、このフレーズを活用することで相手に「もっと話してもいいんだ」という安心感を与えられます。たとえば部署会議の進行役をしているとき、メンバーが面白い着想を話し出したら「そうなんですね。それは新しい視点です!詳しく教えてください」と一歩踏み込んでみましょう。相手のアイデアを否定せず、積極的に引き出す姿勢を示すことで、会議の生産性も一気に上がる可能性があります。

仕事は人との連携が多いほど、ちょっとした言葉の掛け方で成果も気分も変わります。「さしすせそ」はシンプルですが、ただの定型句で終わるのではなく、相手の努力や個性をしっかり意識して使うと驚くほど効果が高まります。

言い換えれば、“相手が大切にされている”と感じる瞬間を増やすことにこそ意味があるのです。

そうした細やかな気配りが行き届いていれば、営業先でも、会社内の職場でも、空気もやわらぎ、関係性がさらに良くなるかもしれません。

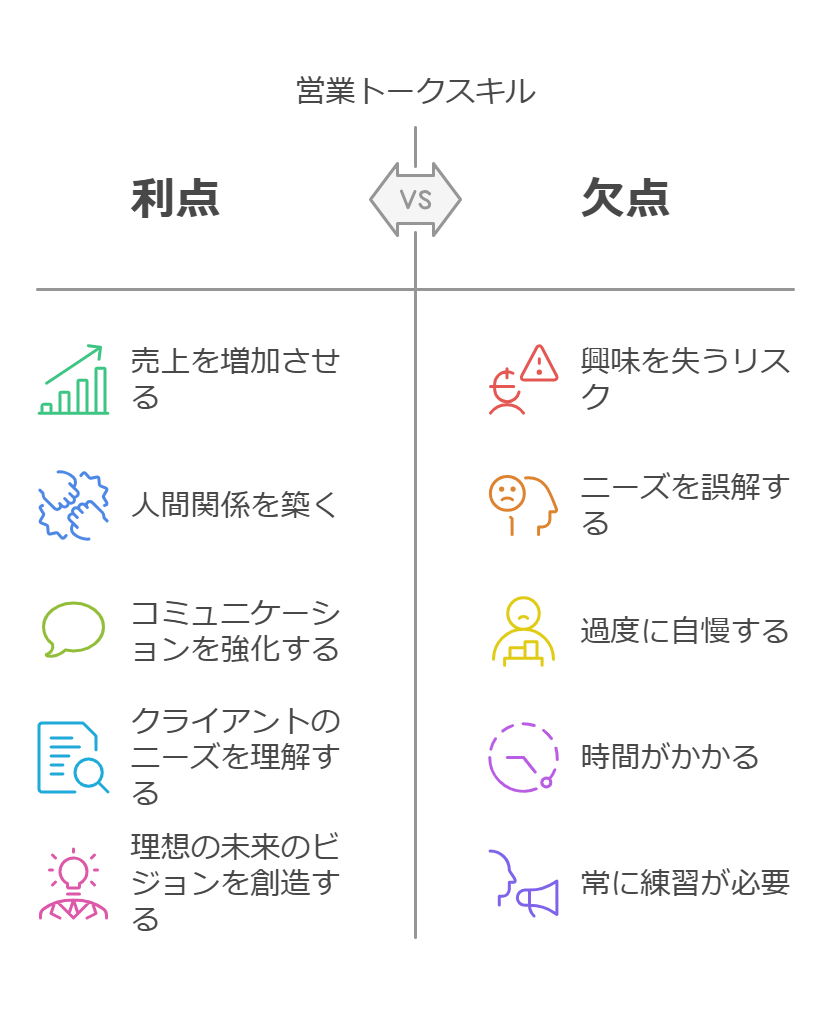

なぜ、営業トークが重要か?そのコツと驚異の大失敗トーク事例

営業の世界では「トークスキル次第で、売上も人間関係もガラリと変わる」と言われています。

それは単に話術の巧みさや声の大きさの問題ではありません。

相手の心に響く言葉を選べるかどうか、相手の悩みや課題を的確に、また深く理解して、相手の理想の未来を理解して、その解決策をきちんと提示できているかが、商談の行方を左右する大きなカギになっているのです。

今回は、営業トークの重要性と、押さえておきたいコツ。そして、誰もが陥りやすい“大失敗トーク事例”について、ご紹介します。

なぜ、トークスキルがこれほど重視されるのか。

その背景には、忙しいクライアントの心理があります。日々多忙なスケジュールを抱える顧客は、「あなたの話を聞くメリットは何?」という思いを常に抱えているのです。営業トークがうまくいけば、その疑問をわずかな時間でスッと解消できます。逆に失敗すれば、二度と話す機会すらもらえないことがあるでしょう。

ここでは、コミュニケーションの質を上げるコツや避けたい落とし穴を、実例を交えてわかりやすくお伝えします。営業パーソンだけでなく、誰かを説得することの多い方にも役立つはずです。

【コツ1】「相手の興味はどこにあるのか」を意識

相手が求めているものを的確に把握しないまま、一方的に商品の魅力を語っても空回りになりがちです。

相手のことを理解しないまま、相手にいくら自慢の定型トークを御開帳しても、焦点があわずヒットしないでしょう。

まずは、相手の状況、相手が最近どんな課題で悩んでいるのか、どんな成果を目指しているのかを聞き出すことが第一歩。

たとえば雑談をする中で「このプロジェクトが難航してるんですよね」と言われたら、「どのポイントが一番大変なんですか?」と興味を持って掘り下げるのがおすすめです。そこから見えてくる相手の関心事に、自社のサービスや商品の強みを自然にリンクさせていく。これが理想的な流れでしょう。

【コツ2】“単語”に頼りすぎない

営業のセミナーで「このフレーズを言えばクロージング率が上がる」と教わった場合、それをそのまま使うと表面的になりやすいので注意が必要です。重要なのは「なぜそのフレーズが有効なのか」という背景の理解することです。

たとえば「さしすせそ」のトークも、単なる言葉の羅列ではなく、相手のプライドをくすぐったり、共感を得たりするための心理的な仕組みがあるからこそ効果的なのです。相手が心から納得するには、単に「最高ですね!」と連呼するより「こういうところが素晴らしいと感じました」と具体的に伝えることが鍵になります。

人は、感情で動くのです。感情を理解しない人は、何をやってもうまく行きにくいでしょう。

下記の驚異の「大失敗トーク事例」 ここからは、失敗例を知っておくことで、同じ轍を踏まずに済むようにしてみましょう。

根拠のない押しつけで逆効果

ある営業パーソンが新商品を提案するとき、「この商品は絶対必要ですよ!」と力強く宣言しました。相手が疑問を示しても、「いや、絶対いいですって!」と熱量だけで押しきろうとした結果、クライアントは逆に不安を覚えたそうです。最後には「どこがどう必要なの?」という問いにうまく答えられず、商談は白紙に戻ってしまいました。情熱は大切ですが、相手は“根拠”を欲しているという点を見落とすと、熱意が空回りしてしまうのです。

他社の批判ばかりで敬遠される

商談中、自社の製品をアピールするために「競合他社は価格だけ高くて質が悪いんですよ」と口に出しすぎた営業マンがいました。ところがクライアントはその競合他社に以前お世話になっており、「確かに問題もあったけど、対応は悪くなかったよ」という印象を持っていました。結果として営業マンの一方的な批判姿勢に嫌悪感を抱き、話す気を失ってしまったそうです。ネガティブな発言は、相手の思い出や好意を否定しかねないので慎重にならなければいけません。

自分の実績語りで終わってしまう

「成績が良かったので、この提案は絶対にハマるはず」と自分の実績を延々と話す営業も要注意です。相手が「あなたの過去の武勇伝を聞きたいわけじゃない」と感じれば、話を早く切り上げたい気持ちになってしまいます。成功体験をシェアするにしても、相手が「それならうちの課題を解決してくれるかも!」と納得できる内容であることが大事。実績を語るときは、相手の悩みとどう結びつくかを明確にしなければなりません。

最後に 営業トークが重要なのは、単なる“話術”ではなく、相手が感じる不安や負担を取り除き、安心してもらうための手段だからです。

うまくいかなかった事例から学ぶと、自分が陥りやすい落とし穴がどこにあるかが見えてきます。とはいえ、必要以上に恐れすぎると何も言えなくなるかもしれません。大切なのは相手の声に耳を傾け、興味を持って会話を展開する姿勢。そうすれば、例え多少ぎこちなくても、相手には「誠意」が伝わるはずです。

結果としてトークが洗練されていき、良好な関係構築と売上向上が同時に叶うかもしれません。

【まとめ】営業トーク さしすせそを極めることで得られる成果とは?

営業トークの「さしすせそ」は、単なる会話のテクニックではなく、相手の心理に寄り添い、信頼関係を築くための重要なスキルです。

「さすがですね」「知らなかったです」「すごいですね」「センスありますね」「そうなんですね」

というシンプルなフレーズが、相手の自己重要感を高め、会話をスムーズに進める強力な武器になります。

しかし、ただ繰り返すだけでは逆効果になりかねません。適切なタイミングで、具体的な内容を加えながら使うことで、相手に「この人は本当に自分の話を理解しようとしている」と感じてもらえます。ビジネスシーンでは、商談の成功率を高めるだけでなく、職場の円滑なコミュニケーションにも貢献するでしょう。

「営業トーク さしすせそ」を実践しながら、相手に寄り添う姿勢を大切にすることで、より深い人間関係と確かな成果を得ることができるはずです。

- 営業トークの「さしすせそ」は、相手の自己重要感を高める効果がある

- 「さすがですね」「知らなかったです」「すごいですね」「センスありますね」「そうなんですね」などが基本フレーズ

- 心からの称賛を伝えることで、相手の警戒心を解きやすくなる

- ただ連発するのではなく、具体的な理由を添えることが重要

- 「さしすせそ」を適切に使うことで、商談や交渉の成功率が上がる

- 銀座のホステスも「さしすせそ」を活用し、短時間で人の心をつかんでいる

- 「営業トーク さしすせそ」を応用し、雑談力を高めることも可能

- 「たちつてと」「はひふへほ」「まみむめも」も会話を円滑にする営業トーク

- 会話の三大タブー(政治・宗教・スポーツの対立話題)には注意が必要

- 相手の話を引き出すために、質問と組み合わせると効果的

- 「知らなかったです!」を使うと、相手に話す楽しさを与えられる

- ビジネスだけでなく、日常の人間関係でも活用できるコミュニケーション術

- 使いすぎると逆効果になり、相手に不信感を与える可能性がある

- 営業トークの成功事例では「さしすせそ」を活用して成約率が向上している

- 「営業トーク さしすせそ」を実践し、信頼関係を築くことが売上向上につながる

さらに詳しい情報源や便利なツールは、こちらの『お役立ち資料室』にまとめていますので、ぜひブックマークしてご活用ください。

スポンサーリンク

コメント